苏绣的起源可追溯至春秋时期,距今已有两千余年历史,其发源地集中于苏州吴县一带,后逐渐扩展至无锡、常州等江南地区。作为中国四大名绣之一,苏绣的兴盛始于明清两代,这一时期,江南经济的繁荣与文人艺术的交融,推动苏绣从实用品升华为兼具观赏与收藏价值的艺术品。2006年,苏绣被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,标志着其文化地位得到国家层面的认可。

![图片[1]-苏绣:针尖之下的千年文明史-手工制作教程大全](https://oss-beijing-m8.openstorage.cn/cloud-gc/wx/official-account/image/kolors/2025-04-12/1f8996c5963949af94d2b8afb47af032.png)

针线与光影的极致追求

苏绣的技艺核心在于“平、齐、和、光、顺、匀”六大特点。所谓“平”,即绣面平整如镜;“齐”指图案边缘工整无毛边;“和”强调色彩过渡自然;“光”追求丝线光泽如缎;“顺”要求丝理走向贴合物象;“匀”则体现线条疏密一致。其针法细如发丝,常以“劈丝”工艺将一根蚕丝分为数十股,以不同粗细的丝线刻画花瓣的渐变或鸟羽的层次,赋予作品近乎立体的质感。材料上,手工苏绣坚持使用天然蚕丝,其质地轻盈柔软,与机绣的化纤线材形成鲜明对比——后者因硬度高、光泽生硬,难以呈现苏绣特有的灵动与细腻。

![图片[2]-苏绣:针尖之下的千年文明史-手工制作教程大全](https://oss-beijing-m8.openstorage.cn/cloud-gc/wx/official-account/image/kolors/2025-04-12/e54d6f35b4cf4ac99365365b3c9a6c9c.png)

非遗语境下的文化符号

苏绣不仅是技艺的结晶,更是江南文化的缩影。其纹样设计深受地域环境影响,水乡的柔美、园林的雅致、吴门画派的写意风格,皆被转化为刺绣中的亭台楼阁、花鸟虫鱼。作为国家级非物质文化遗产,苏绣承载着中国传统哲学中“天人合一”的理念,例如“和色无迹”技法,通过丝线叠色实现色彩融合,暗合中国画“墨分五色”的审美意境。这种以针代笔、以线为墨的艺术形式,使得苏绣兼具工艺价值与文人画的精神内涵,成为研究江南社会史与美学史的重要载体。

![图片[3]-苏绣:针尖之下的千年文明史-手工制作教程大全](https://oss-beijing-m8.openstorage.cn/cloud-gc/wx/official-account/image/kolors/2025-04-12/47e17763321049d684d9c6445a121785.png)

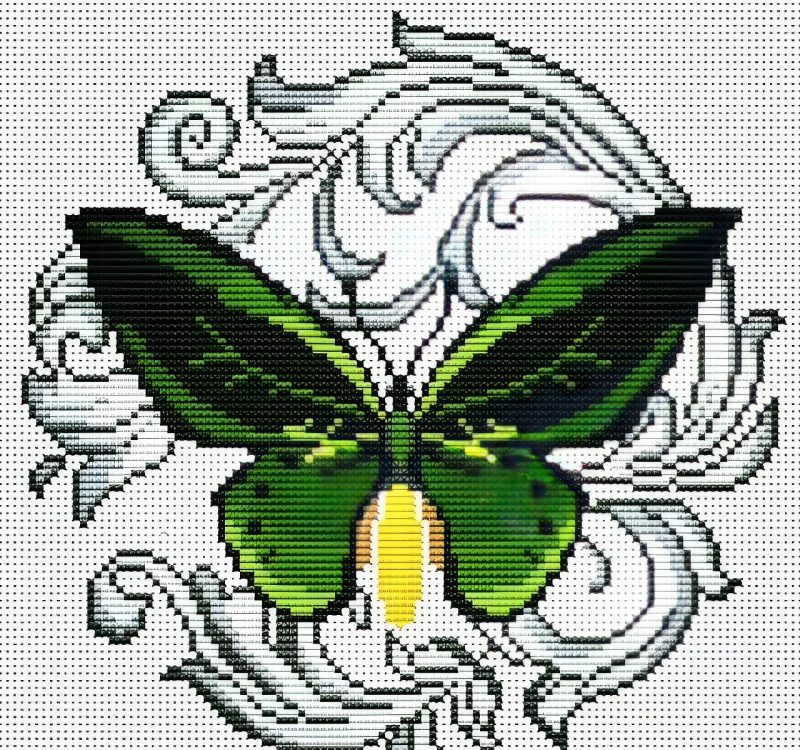

经典之作中的匠心独运

在传世作品中,双面绣《猫》堪称苏绣技艺的巅峰体现。绣娘以“散套针”模拟猫眼晶状体的透光感,用“施针”呈现毛发蓬松的肌理,仅一只眼睛便需施针上千次,达到“远观为画,近视为绣”的效果。另一类代表性题材为水墨绣,如仿徐渭《墨荷图》的绣品,通过灰白丝线的层叠晕染,在丝绸上复现水墨的枯润浓淡,将刺绣的工笔性与写意性推向新高度。这些作品不仅展现技艺的精妙,更印证苏绣“以针为媒,沟通古今”的文化特质。

![图片[4]-苏绣:针尖之下的千年文明史-手工制作教程大全](https://oss-beijing-m8.openstorage.cn/cloud-gc/wx/official-account/image/kolors/2025-04-12/d6b3efdb2dde4b3c8301cfa4c56fa7e8.png)

守正与破局的双重路径

当代苏绣传承面临手工成本高、从业者流失等挑战。非遗保护机构通过“传承人带徒津贴”“数字化纹样库建设”等方式,系统性保存针法谱系与色彩配方。与此同时,创新实践亦在展开:如与高定时装结合,将传统纹样转化为服饰上的立体刺绣;或借鉴数码影像技术,开发“光影绣”新品类,用丝线光泽模拟摄影的光影效果。这种“技艺基因不变,表现形式迭代”的策略,既延续了苏绣的手工本质,又为其注入现代审美活力。

![图片[5]-苏绣:针尖之下的千年文明史-手工制作教程大全](https://oss-beijing-m8.openstorage.cn/cloud-gc/wx/official-account/image/kolors/2025-04-12/ed009094964840418966b8c4ac6364aa.png)

从闺阁雅玩到国家非遗,从文人雅趣到国际符号,苏绣的千年历程印证着手工艺与时代语境的共生关系。其针脚间密织的不仅是丝线,更是一部以柔软姿态书写刚韧生命力的文明史诗。

暂无评论内容